一、图片:张典姊在家中

二、消息:张典姊追悼会在悉尼举行

三、资料:钱锺书先生写给张典姊的亲笔信

四、回忆:我所认识的张典姊(何与怀)

五、张典姊作品精选:

(1)清华去来

(2)唐诗是神龛

(3)忆屈原

(4)钱钟书的幽默中寓深意

(5)深悼钱锺书

(6)湖边的故事

一、图片:张典姊在家中

二、消息:张典姊追悼会在悉尼举行

張典姊女士頑強地也非常淒苦地與癌症搏鬥了兩年多,最終於2012年9月24日在悉尼格林威治醫院不幸去世,享年六十九嵗。

張典姊女士早年畢業於臺北國立臺灣大學英語系,1967年應聘到澳洲工作,隨後在這裡定居。生前為澳大利亞麥覺理大學(Macquaire University)亞洲語文系高級講師、澳大利亞東亞文化藝術交流協會會長、新州華文作家協會顧問、國際書法家協會副主席,曾任悉尼華文作家協會副會長(1992-1997),1995年被聘為北京師範大學客座教授,2000年在東京一橋大學政治社會學院作訪問學者,2002年應北京清華大學之邀作學術訪問,還被多所知名大學聘為客座教授。2006年被美國傳記中心選為21世紀傑出女性。出版著作有學術論文《李汝珍及其鏡花緣》及散文集《寫在風中的歌》。

張典姊女士去世當天,悉尼華人文化教育界組織了治喪委員會。成員有:典姊親人張典熙女士、徐漢勇先生、徐思敬先生、徐思梅女士;有悉尼文化教育界人士蕭虹博士、陳慧博士、何與懷博士、喬尚明先生、江濤女士、白菲比女士;有這兩年來給重病中的典姊極大照顧幫助的楊鴻鈞先生、廣海先生、劉群先生和樊軻先生。治喪委員會在悉尼各家日報刊登了訃告,並辦理各項有關後事。

張典姊追悼會按照宗教儀式於9月28日上午十一時在South Chapel,Northern Suburbs Crematorium(199 Delhi Road, North Ryde)舉行。當天出席追悼會近百人,包括幾位八十高齡的老人,如:悉尼酒井園詩社創社社長西彤先生、悉尼詩詞協會創會會長喬尚明先生及其夫人江濤女士。

張典姊女士棺前置放花圈,其中有澳大利亞華人文化團體聯合會召集人、悉尼華文作家協會榮譽會長何與懷博士;澳大利亞華人文化團體聯合會會長、悉尼華文作家協會會長許耀林先生;澳大利亞華人文化團體聯合會副會長、澳華文學網總編輯譚毅博士敬獻的花圈。

在會上致悼詞有Martina Mollering教授、何與懷博士、白菲比女士和陳慧博士。何博士回顧了張典姊女士幾十年來為澳洲華文教育所做出的巨大貢獻,並對她的文學成就作了恰如其分的評介。他談到文友們對典姊的悼念,宣讀了昆士蘭華文作家協會會長韋鋼先生和前會長洪丕柱先生傳來的悼信。

悼信全文如下:

尊敬的何與懷先生暨新州華文作協

驚悉澳大利亞麥覺理大學(Macquaire University)亞洲語文系高級講師、澳大利亞東亞文化藝術交流協會會長、新州華文作家協會顧問、國際書法家協會副主席,前悉尼華文作家協會副會長張典姊女士不幸辭世。

張典姊女士的一生是不平凡的一生。她的生平事蹟必將激勵我們大家勇於探索、不斷耕耘。

我們謹代表昆士蘭華文作家協會,為澳洲華人失去這樣一位優秀的華文作家,表示沉痛哀悼。願張典姊女士安息。

昆士蘭華文作家協會韋鋼、洪丕柱 26 Sep. 2012

悉尼詩人廣海先生在會上朗誦悼詩:

九月,你生命之門/“寫在風中的歌”/春秋間不停遼闊//憐憫生命的雙眼/以柔弱的目光/關注舉步維艱時刻//上帝已向你招手/大地的一切/萬事皆休/奔向擁抱的雙臂

喬尚明先生在會上宣讀並展示了他“悼念張典姊女史”的輓聯:

振鐸多門類堪稱才女,唐詩作神龕唯有斯人。

以及題爲“沉痛悼念張典姊老師”的《鷓鴣天》詞:

寶婺星沉噩耗傳,弘揚國學幾經年。名師一代留懿範,桃李千株蔭陌阡。

清似水、潔如縑,污泥不染沼中蓮。傾樽合淚江天祭,南國文壇失上賢。

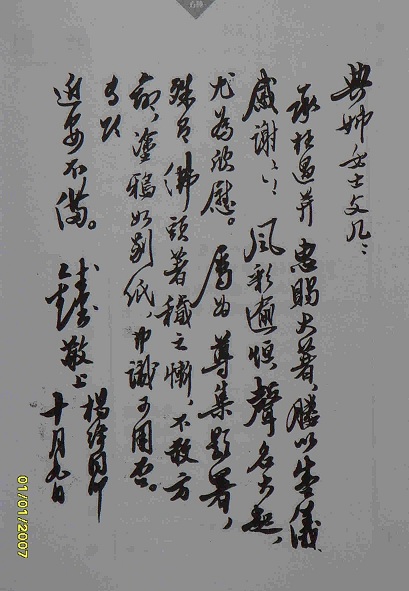

三、资料:钱锺书先生写给张典姊的亲笔信

四、回忆:我所认识的张典姊(何与怀)

(前言:张典姊女士顽强地也非常凄苦地与癌症搏斗了两年多,最终于2012年9月24日在悉尼格林威治医院不幸去世,享年六十九岁。本文写于去年2月并刊登在《澳华新文苑》上,当时她已经病重,但还是很认真也很感激地阅读。本文后来收进笔者所著的《海这边,海那边:世界华文女作家掠影》一书,笔者在中国开会时拿到此书,一回到悉尼就第一时间呈送到典姊的病榻前。现在重发此文,以表示对张典姊女士深深的悼念。)

一

让时光暂且倒流——于是,在我们眼前掠过这一幕:十七年前,在1994年11月那个温馨的晚上,在现在早已消失的悉尼华埠德信街新瑞华大酒楼,百余作家及来自新闻界、学术界、文艺界的贵宾济济一堂,欢声笑语,文光闪烁,洋溢着一派既热烈又高雅的气氛。那是正在举行的首届澳华杰出青年作家奖颁奖典礼。

那晚,十位作家获此荣衔。雪梨作协(那时正式名称是“澳洲华文作家协会雪梨分会”)黄雍廉会长特为盛会题联,曰:“古道薪传,文光耀南极;华风初曙,学海十翰林。”如他一贯不太在乎诗联形式是否工整是否符合格律,黄会长只在意以这两句话点出这次颁奖的精神意义。而作为一个标志,梁羽生、刘渭平、赵大钝三位悉尼文坛前辈(还有英语作协主席Dr Jackson)都莅临盛会致辞并亲为“十翰林”颁奖。真是“古道薪传”!真是“华风初曙”!

这次至午夜始结束的充满着诗情和喜气的典礼和宴会,正是由时任雪梨作协副会长的张典姊参与主持。会上,她还作了关于屈原的演讲,激情讴歌屈夫子为理想不惜殒灭的崇高品质。说:文人在中国近五千年的艺林中俯拾皆是,但要具有〈天问〉中的宇宙观;〈橘颂〉中的出污泥而不染;〈招魂〉中的魂顾四方后而能终归净土;〈国殇〉中的终刚强兮不可凌,魂魄毅兮为鬼雄;〈涉江〉中的与天地兮比寿,与日月兮齐光……种种气魄、节烈及美学极致者,唯屈原一人。

二

第二年,即1995年,尚是年初未几,澳洲华文作家协会雪梨分会便告分裂。后来,文坛又一次分裂,再后来,再一次分裂。

本人一向对这些分裂不以为然,但另一方面,又对不无道理甚至言正辞严的分裂理由表示理解。我是1996年初才从新西兰奥克兰市来悉尼定居的,对之前文坛纷争也略知一二但无深考也不想考究。而1997年,我开始参加悉尼作协(当时改称“澳洲雪梨华文作家协会”)活动,在这一年,我倒是亲眼目睹张典姊离会“出走”,组建“澳大利亚东亚文化艺术交流协会”,并被推选为其会长。我和典姊都算是“人文学者型作家”,自然有一份不须强调但暗地里少不了的惺惺相惜的友情。此后,我应邀参加过交流会的一些活动。除较轻松的活动如举办中国工艺书画展览以及圣诞聚餐外,张典姊和她的会员会友们还张罗过一些专题学术讲座,如邀请澳中友协主席James Flowers讲“澳中文化层间语言之沟通及文化之沟通”;潮州同乡会会长周光明讲“与中国的商留往来”;民族电台国语组组长林桂生讲“民族电台的架构和未来的走向”;方劲武侨领讲“数十年来雪梨侨社的活动与展望”;中文教育理事会顾问史双元博士讲“在中小学推行汉语课程中所遭到的困难”;国际笔会悉尼主席Yvonne Preston讲“悉尼笔会与世界六十余国会友的沟通”;大学专业人士讲“电子邮件的运用与商贸挂钩”;英语诗刊总编Neil James讲“澳洲英语诗刊的现状”等等。与会者包括澳洲政要、文化界人士、社团领导人、学术界人士,以及前中国总领事馆吴克明总领事、汪志刚文化领事及刘永芳侨务领事等等。我印象最深的是麦觉理大学中文系主任也就是张典姊的顶头上司康丹(Danial Kane)教授赴会畅谈他“与中国文化人士的接触及感想”。康丹教授在上世纪80年代是澳大利亚驻中国大使馆文化参赞,与王蒙、张艺谋、巩俐……等京城文化名人熟识,讲起故事来娓娓动听,更令人拍案叫绝的是他一口纯正的京腔,比中国人还中国人。这些活动都不错。但是,现在回想起来,我更感到,作为一个在更多时间里只对文字和教学有兴趣的学者,张典姊组织、举办这些活动并不容易。尤其如此,我觉得典姊是一位有毅力有担当的学者。

三

张典姊早年毕业于台北国立台湾大学英语系。1967年,在台北中央研究院工作的她,应聘到澳洲参加翻译明朝医药学家李时珍的巨著《本草纲目》(这是澳洲国立大学科研机构为配合英国剑桥大学出版李约瑟博士主编的《中国科学史》的学术工程的一部分)。三年后,她获大学指导中文课程的柳存仁教授推荐,参与教学工作——从此就开始了她自认比科研翻译更符合她的性格志趣的教书生涯。在此期间,很值得一提的,是她还是前澳洲总理现外交部长陆克文(Kevin Rudd)与中国文化中国文字“初恋”的一位牵线人。

那是1977年,陆克文成了她的中文课程的一位学生。现在过了三十多年,张典姊对这位学生当时的表现依然历历在目,赞不绝口。她说那时已经是学校学生会主席的陆克文,很有君子风范,总是笑容满面,彬彬有礼,勤奋用功不用说,而且思维格外清晰,说话逻辑严密,还很有前瞻性,真是一个未来政治家的坯子。

张典姊把这个故事讲得津津有味:陆克文曾演过她编写的一个中文舞台剧,叫做《小放牛》。当时年方二十的陆克文很瘦,却要在戏里扮演脑满肠肥的地主,只好在衣服里塞了个皮球;班上十四名学生都参加了演出,由于女生比较多,于是编剧加导演的张老师便把其中六个女生都“送给”陆克文当“小妾”;为了表现地主自我陶醉的生活状态,还让陆克文在出场时哼唱了好几句京剧唱段。在这些安排和指导下,一度“妻妾成群”充分“享受”中式地主生活的陆克文表演得惟妙惟肖(也许这个早期经验也有助于他今天和中国打交道时对遍布神州的权贵二奶现象见怪不怪)。

这出在1977年8月份公演的小戏获得了满堂彩,有200多名观众前来捧场,其中不乏名流政客,如澳大利亚外交部和中国大使馆的官员,还有堪培拉国立图书馆和国立大学的人员。演出后,年轻但却老到的陆克文带领同学们在堪培拉唐人街一间中餐馆搞了个答谢宴,并代表剧组发言致谢,送了张典姊老师一束鲜花,作为对她辛苦教学的感谢。

三十年后,2007年11月,陆克文在澳大利亚联邦选举中大获全胜,一夜变天,一举推翻了连续四届执政长达十一年半的何华德(John Howard)先生,成为西方国家领袖中,首个会讲中国话的“中国通”总理。张典姊现在回忆起来,脸上不无欣喜之色,一再说:陆克文那时真的很活跃,当时就可以看得出来,他很有政治才能!

四

张典姊几年之后于1980年转到悉尼市的麦觉理大学,继续执教中国语言文学和文化艺术课程。她始终如一努力钻研备课,自编教材,兢兢业业,全心全意,把教学工作做到最好。其实,用她的话说,她的教学、研究,也是她的个人兴趣、爱好,“几乎公私不分了”。几十年来,最令人不可思议的是,她竟然没有请过一天假,缺过一次课。

典姊教学有一个特点,就是勇于开创新的课程。2003年8月初,她经过一年半的精心策划研读资料编好教材后,终于如愿以偿地正式开讲“中国武侠小说”,近六十名攻读学士学位的学生报读。当时,这门课在澳大利亚是前所未有的首创之举,甚至在中国大陆﹑台湾﹑香港﹑澳门,还是世界其他各地的高等院校,也都闻所未闻,因而备受国际汉学界的关注(现在连中国大陆的高中语文教科书,也开始吸收武侠小说作为课文)。

在开课首日,典姊特意邀请隐居悉尼的新派武侠小说开山鼻祖梁羽生大师来为《白发魔女传》题词做解说。那天大教室早已爆满,连走廊上都挤满了人,进不了场的人只好在门外听听声音。梁羽生夫妇甫进场时已赢得了满堂热烈鼓掌。大学人文学院院长也在百忙中特意前来做开场白捧场。张典姊在讲话中提到一年半前她访问北京清华大学与有关学术机构交流和探讨武侠小说流派及对中西文化的影响;当然,她更热情洋溢地介绍了梁羽生大师的著作及其崇高的文学地位。随后,梁羽生大师以洪亮的声音和江湖的豪情回溯他写武侠小说的起因和来龙去脉。他幽默的讲话(如顺便提到他早年在香港时曾长期在报章上开设《李夫人信箱》以女人化名回答读者投书而不被识破),赢得了满堂的笑声与掌声。对大学的师生来说,在武侠小说开课首日,能邀请到梁羽生大师亲自到场解说,真是一次难得的文学圣餐;在典姊的心湖脑海中,更是一个永远不灭的亮点。

张典姊的教学工作非常繁忙。这些年,她开了包括文学﹑写作﹑书法﹑艺术等不同内容的八门中文课程,每年报读的学生多达五、六百人,其中书法课有两百人,电影课近九十人,忙碌的情形可想而知。她除了本地还有来自海外各国的学生,真可谓桃李满天下。典姊的学术地位也得到相应的认可。她的博士论文《李汝珍及其镜花缘》已经于1995年出版成书;有关资料展现在中国新成立的李汝珍纪念馆内。她这位麦觉理大学亚洲语文系高级讲师也是国际书法家协会副主席。她多次出席国际语言文学会议。1989年她担任亚太地区大学文学语言学会东亚组召集人。她还被世界各地多所大学聘为客座教授或访问学者,如1995年她被聘为北京师范大学客座教授,2000年作东京一桥大学政治社会学院的访问学者,2002年应北京清华大学之邀作学术访问……2006年被美国传记中心选为21世纪杰出女性。

五

张典姊满心欢喜她的教学工作和她工作了几十年的麦觉理大学——该校思想开放的领导和发展创新课程的自由让她事业有成,毫无疑问也是她“最喜欢”的理由。不过,她的全心奉献也意味着她要付出不可避免的牺牲。我感触最深的是,澳华文坛很多活动她都没有时间参加,其中很令人遗憾的是两个她应该在场的集会却缺席了:黄雍廉会长的追思会和梁羽生大师的追思会。

黄雍廉会长的追思会于2008年4月26日举行。这是确知他去世后三个星期,而在确知之前他已经去世近四个月了;更令人嘘唏的是他去世前竟然在长达半年时间里完全消失于悉尼文坛,没有一个文友听到他一句半句的声音获知他一丝半点的实况。黄会长有功于澳华文坛,他这样的离去很让大家伤感。张典姊早年曾热心协助黄会长开展协会工作,当然也有同感。但是,由于学校的工作,她对能否到会没有把握。她在给我的回件上说:“最近麦大改组(多院合并),校方急件限时的甚多。黄先生去世,深感哀痛。希望到时我能完成校方的多项文件,赶赴追思会。万一赶不及,请代向黄家人及诸文友致歉。新文苑我会买一份作永久的纪念。”结果她果然未能到会。

梁羽生大师追思会举行之日(2009年2月21日),正是张典姊预定必要参加的一个重要的教务会议之时。她用英文给我回了一封说明她不克到会的电邮。其中写道:

It is a wonderful thing that you can organize a memorial service for Liang Yusheng of whom I have such a fond memory and respect. How much I would like to participate and pay a tribute to Liang who is a legendary hero in our mind.

However, most unfortunately the new depart head, Professor Martina Mollering called an important dept. meeting at her house on 21 Feb.this coming Sat. at 1pm and will carry the meeting and lunch for three to four hours as this is a newly amalgamated dept containg 13 languages including Chinese, Japanese, German, French, Russian, Spanish, Arabic etc. so much things need to be discussed and the amalgamated courses too such as combined Chinese film with Japanese film and Indian film etc. I am the one currently teaching Chinese film therefore I can not be absent at this meeting.

So much to my regret that I would not be physically at the Liang’s memorial service this coming Sat., please pass my apology and explanation as well as my deep sympathy to Liang’s family members and friends.

I know many of you will be there and my thought will be with you there. I believe Liang’s spirit will be there too and appreciate your great love for him.……

典姊的电邮详细认真地解释她无法到会的原因,甚至信后还附了院系秘书关于这个教务会议的通知,可以感受到她的内疚与无奈。

六

繁忙的教学工作自然也大大影响了她的文学写作。

讲起张典姊早年的文学梦,那些雏莺试啼,那真是一串珍珠般的晶莹发亮堪可怀念的记忆!典姊出身书香世家。她的舅舅赵敏恒十一岁考取清华,又以庚子赔款奖学金赴美国密苏里大学完成新闻学硕士学位,后任英国路透社驻中国总经理,一生报导了许多历史性的事件,包括二战时亲自到开罗采访报道当年四巨头会议(前些年中国大陆出版了一本书《爱国报人——赵敏恒》,承认了他在新闻业上的杰出贡献。)母亲执教于台湾大学医学院,并兼院长的英文秘书。伯父是康有为的弟子,康的儿子就经常住在张家。喜爱读书的典姊自小就翻看父亲的藏书,包括康有为的《大同书》、曾国藩的《曾文正公全集》,以及其他各种中外文学名著。在小学时,典姊居然就开始编辑一本“杂志”,还为它起了一个似乎久经沧桑的名字——“茫海”。杂志当然很简陋,但在一帮小同学间流传受到捧读也很让编者得意。自初中三年级开始,典姊像模像样写起小说和诗歌了。今天她还记得,她第一篇小说叫〈蓝色毋忘我花的悲歌〉;第一首诗歌叫〈海鸥〉。高中一年级作文课上,她一篇题为〈我们的大杂院〉的作文被老师评为全班最佳散文,投到台湾《中央日报》文学副刊也被刊登出来,与司马中原、朱西宁、段彩华等名家大作并列。就读台大外文系时,她是《台大青年》杂志的编辑,同时不断为几家刊物写稿。1970年,典姊以〈书香子弟〉等十七篇散文荣获台湾侨联总会颁发文艺奖(散文类)。获奖的评语是:“文笔流畅,描述生动,处处流露人性和善与丰富感情。”颁奖典礼在堪培拉澳洲国立图书馆大礼堂举行,驻澳沈琦大使颁奖,两百多澳洲政要和大学人士前来观礼,会后还放映司马中原原著的电影《路客与刀客》作为余兴节目……

的确,无论是学问人生或是散文人生,张典姊有许多别人所没有的优势。如为她作序的澳华另一位学者作家庄伟杰所说,典姊只要从文化和精神上更加靠近心灵,就能圆更美的文学梦。可惜,她没有更多的时间和精力集中在文学上。教学如此繁忙,她怎么能够专心致志在文学写作上去更好地寻求对心灵的把握和精神的开掘,去寻求在散文语言的驾驭上更具情绪力度和深度传递,尤其是对自身女性的个性挖掘等方面进行更为巧妙的调整?典姊虽然至今发表了近百篇散文和诗歌作品,对一位写作了几十年的作者来说,量也不算多。幸好,无论如何,2006年6月,张典姊终于出版了一本散文集——《写在风中的歌》,其实,她酝酿在心中要出这本散文集的事好像已有二十多年了;中国著名作家刘心武为此书写的序也早已在1998年3月就写好了。真是千呼万唤始出来,出一本书也要拖这么多年。这也说明,典姊的教学工作壓力多麽大啊。從另一方面想,这部文集对典姊来说是多么难得多么重要多么亲切啊。如她〈自序〉中所说:

我如同一个怀胎了二十多年的母亲,如今终于让这个胎儿出世了。我心中是如释重负,真的是充满了感激与轻松。二十多年前的激情经过冰封、冬眠、蝉变、复苏、觉醒、振奋,终于让这个快要变老了的婴儿面世了。我的兴奋不是以三言两语可以说尽的;尤其是我是单身而无子女的人,这个婴儿对我来说具有双重意义。就像在三十年前,我曾发表达一篇文章〈变〉,文中引用了古人的一句话:“自其变者而观之,天地间曾不能以一瞬,自其不变者而观之,物与我皆无尽也。”

七

《写在风中的歌》一书除了两篇作为附录的访问记以外,共有两辑四十九篇文章。张典姊除了写散文、随笔外,还写诗,写影评画评书法评,写其他各种学术评论,还有翻译。由于她教授中文和有关中华文化各种课程,一定在备课中和在课余之后写了不少有关文章(这倒是教书和写作一种难得的兼顾),《写在风中的歌》是散文集,一些文章不宜收在书里,但我注意到,收在书里倒很有些随笔性的影评。其中涉及到具体某部电影的就包括:〈观《披狼皮的爱人》后有感〉、〈炽情的基督〉、〈情网恢恢〉、〈从《英雄》、《卧虎藏龙》谈到“施比受更有福”〉、〈双龙之光环——从李小龙的“武与艺”到李安的“卧虎藏龙”〉、〈《万世千秋》观后感〉、〈金碗孽缘〉等。这些文章不乏对电影本身的真知灼见,而且因为是随笔性的,还经常生发出一些令人印象深刻的人生感悟。〈双龙之光环〉文章甚短,却非常震撼。它道出了:“历史的长流中,几千年,几百年,几十年何其远的差距,但在双李的拳与剑,心与道,人伦与自然,浑然挥舞的一刹间,或许只是一秒间,已圆了一场大中华儿女天道人合一的美梦。”至于像〈大圆场〉、〈主角与配角〉这些谈论戏剧人生篇什,本身就是人生感悟。如〈大圆场〉感慨:“在人生的大戏场内,像希特勒纳粹营的暴行,中日战争中1300万中国牺牲者,这些都是大悲咒。愿人们记取历史的教训,不要再重蹈那些大悲咒。那些冤死之魂不也曾梦想过大圆场吗?”如〈主角与配角〉结尾这样企盼:“有戏演人生才够味,最可怕的事是没戏唱了。希望人人每天都有好戏唱,每天都有听戏人。”

也许也是出于女性的特长,张典姊精于观察,敏于感悟,不论是对自然人生或是对社会历史。在〈雪梨风情画〉中,她这样描画雪梨(悉尼):“如果曾经是个女人,她应该是一个由满手老茧,刁蛮不驯的村妇摇身一变而成今日的风情万种,涵养而世故的秋水伊人。”在〈乡间的娱乐〉中,她写潜藏于记忆深处的小时的乡间往事,非常真切,特别对那些对上个世纪五十年代台湾乡间一无所知的读者。而〈湖边的故事〉则像散文又像小说,写的是澳洲一间湖畔旅舍内的住客,白天上班教学,夜晚休息聊天。他们有白肤的、黄肤的、黑肤的,有红发的、黑发的、棕发的,就如同花有红、黄、蓝、白一样的稀松平常。每个人景况际遇各自不同,却都有些虽然平常而又令人感叹的故事。他们生老病死,一天天过日子,而“湖上的流云,聚了又散,散了又聚。风本无意,云亦无心。”最后,“湖依然睡着,人们依然存在着。风和云不知聚散了几次?故事总新鲜过后又被遗忘了!”真是自我心灵世界的一种深刻体验!为张典姊作序的刘心武说,典姊的不少散文,以介绍澳洲风物人情为依托,寄寓自己对人生终极意义的反复叩问,这就使她的文字不仅有“画面”,而且有深度,读来厚重扎实。的确如此!

有时,典姊又使用借物咏志的手法,以散文诗的体裁,相当空灵典雅的短句,化解内心的焦虑,抒发旷达的情怀。刘心武这个心得,我也有同感。我在书中找到〈澳洲耶诞〉这幅澳洲风情画。这篇在1970年1月初稿3月再修的散文刻画澳洲圣诞节到元旦期间种种情景,最后,是这样结尾的:“……清脆的教堂钟响了。我猛然惊觉一九六九年已去了!新的一九七零年已开始。去的是美好的,来的也将有去的一日,因此来的也是美好的。”典姊竟是以这样美好旷达的心境看待时光的流逝!弹指间,四十一年过去,她就在去去来来的日子里,自个吟唱着自己独特的歌。人在“异域”,走在路上,有沧桑、有感念、有探寻、有收获、有说不尽道不清的话题。她一边在吟唱中重温人生历程和感悟世事风情,一边在行走中领略和回味中西古今文化。

八

作为一位跨越中西文化的人文学者型作家,张典姊如何认识世界,阐释生命,追问历史,关怀人文?我问过她,在《写在风中的歌》中她自己比较喜欢的篇什是哪些,她给我所举的是:〈清华去来〉、〈深悼钱钟书〉、〈唐诗是神龛〉、〈忆屈原〉、〈钱钟书的幽默中寓深意〉和〈中西文学在互通人性上的共识〉。从这个篇目不难看出这位女学人的心灵。如果说《写在风中的歌》是“知识与心性,智慧与情怀交媾孕育的精神产品”(庄伟杰语),这些篇什更洋溢着一股浓郁的文化气味。

典姊看重〈清华去来〉是很自然的。作为全书首篇,文章记录她应北京清华大学之邀前往做为期一个月的学术交流,记录她在“清芬挺秀、华夏增辉”的校园内的一些思绪。这里,清幽的校园口依然矗立着那块在宣统辛亥年间由那桐题的“清华园”三个大字,这个素洁如汉白玉的门碑是两个世纪来清大的标志。校舍中一些早年由庚子赔款兴建的美式或欧式的精致建筑独具特色,代表了那个年代的历史轨迹,在旭日冬暖、和风熙熙下仍然挺立着,让人感觉不出时光的流逝以及风尘的洗礼。张典姊在这里除了交流活动外,蛰居潜读,白天有一对白猫作伴,夜里窗外的青松,涛声阵阵。她心静如水。

张典姊的生命定位,在海外华人中甚具代表性——她归化了异乡,却又坚守母语文化。对她来说,她认为也是对于许多久居海外的华人来说,唐诗是神龛,是心灵深处的一盏明灯。“唐诗中许多发人深省的佳句一方面可陶冶心情,另一方面可以帮助我们固守那些美好的情操。”她曾经目睹,在堪培拉庆祝演出宴会上,已成为国际文化名人的钢琴家傅聪先生,对掌声鲜花恭维赞誉都已麻木,只是拉上一二知己到宴会的一角,一边饮酒一边吟诵唐诗名句,心才陶醉,眼才放光。张典姊在〈唐诗是神龛〉中,以她目睹的这一刻,盛赞母语文化中的精华——这是注入华人心湖活水的清泉!

张典姊的散文明显弥漫着书卷气。她这个具有东西两种文化体验的研究中国学术泰斗钱锺书的专家,其感悟流露在〈深悼钱锺书〉和〈钱锺书的幽默中寓深意〉等文章中。她深切怀念她的忘年交钱锺书大师,并通过阐述钱氏散文〈写在人生边上〉的幽默手法以及他微妙的人生看法,讴歌了中华文化思想的价值和意义。

本文开篇讲到,张典姊曾在雪梨华文作家协会的颁奖会上作有关屈原的演讲。屈原这位中国古代的伟大诗人,可以说是典姊的偶像。她崇拜他,反复研究他,并在澳洲大学讲台上,独辟一个专题,用英语讲授他的《离骚》。在〈忆屈原〉这篇文章中,典姊认定“美”是屈夫子精神上最高的提升激素,是他从童年起就追求的品格和价值,所以他能进而成为第一位把道德评价与美学评价综合成一体的中国文人。典姊通过这种如庄伟杰所说的“属于精神的叙事伦理”,让人感受到生命的价值和力量。

很有意思的是,《写在风中的歌》最后一篇作品,是〈佳民与水妖〉。这是一篇翻译作品,讲的是澳洲土著神话。在那神话里,叫做佳民的原住民好汉,追求一个艳丽非凡的水妖,无比坚定执著,即使最终被水妖之父红蛇撕裂成碎片。论者发现,在完全不同的时空中,屈原与佳民演绎的悲剧,虽然情节迥异,然而他们以“美人”为理想寄托物,虽九死而不悔的精神,竟是如此相通。这也是张典姊在〈中西文学在互通人性上的共识〉一文中反复证明的观点。

的确,張典姊写得最顺心最有意味的文章,是对人事的吟唱和对历史的眷恋。她以其中国古典文化底蕴,融汇西方文化精华,行文走笔自有一种温馨的人情味,自然也透露出她的东方式古典意绪。她就是以此编织她的人文精神、价值追求和生活姿态。

《写在风中的歌》可以说是张典姊在东西方不同文化语境中为自己也为心弦振动频率相似的其他人构筑的一片精神福地。正如她自己表示,这本书的诞生,主要的目的是希望她生活轨迹中的一些蛛丝马迹能供给后来者一点经验,一点星光,一点抛线或一点苔痕。她希望她这本书就像寒夜星空上遥远的星辰间互放的光亮,或是曾被人走过的小径上留下来的一束野花。她希望人们在寂寞的午后,在踽踽独行时,也许翻开这本书,也许会在书里找到一点共同的思路,也许寂寞的人也会眼中闪出亮光,哀愁的人也能寻回一个午后的安馨,一丝静夜的烛照。

这是多么平实又多么美好的愿望!我想,典姊这部文集是达到她的目的的。

九

张典姊繁忙的教学工作不但影响了她的文学写作,也影响了她的健康。她曾说过希望自己能如《圣经》所说的做“一根压不断的芦苇”。在精神上她可能做到了,但在身体上,她给压垮了。

去年(2010年)11月间,我给张典姊一封电邮,告诉她悉尼文坛的作家诗人组织将为我联合举办一个新书发布暨作品研讨会,请她拨冗光临。她回复说:与怀,很高兴你出书。鉴于我的健康问题恐无法出席研讨会。请告知你的地址以便寄一本我的散文集《写在风中的歌》给你。

我说,《写在风中的歌》我早就有了,也拜读了,谢谢你。我问她:你身体有什么问题吗?请保重。我觉得奇怪,她怎么用上“鉴于我的健康问题”这种沉重的字眼呢?我心里已被一种不祥的感觉所占据。果然,她告诉我她“开了两次大刀,一是在结肠,一是在肝切掉癌部分。目前在做化疗,很辛苦”。

收到典姊的信我大吃一惊。情况比我想象的还要严重十倍!而我一点都不知道!我问她,你现在家里或是在医院?并告诉她一定要配合医生治疗,更重要的是心情要放开些。俗话说,既来之则安之,但又要有战胜病魔的坚强信心和毅力。

她回信说:

六月十七开结肠,八月二十六开肝,目前化疗欲去除一公分左右小的lescion。化疗要做到起码明年三、四月。

谢谢你打气鼓励,关心我。已瘦了十一公斤,但开始学会了要注意照顾自己。

盼你继续写作,著作是永恒的,生命有涯,学识和艺术是无涯的。

有空发发电邮来给我,我会觉得挺安慰的……

我找了冰夫、舒欣去看她。又转告一些文友,说张典姊不幸遭受癌症之苦,需要大家安慰。接着,萧蔚、谭毅、翁友芳、张奥列、杨鸿钧、广海……等等文友都去看望过她,力图为她做些事。但我知道,我们的探望、安慰作用微乎其微。一切都交托上天吧。让我很感动的是,张典姊在重病中,还惦记着她的书,惦记着文学,说出“著作是永恒的,生命有涯,学识和艺术是无涯的”这些话。

但典姊还要使我更加吃惊。前几天《澳华新文苑》第466期登出张典姊专辑后,我告诉她好几位文友来信来电表示对她的敬仰和关心。特别悉尼诗词协会会长乔尚明先生和他的太太江涛女士希望在她精神较好的时候去探望她。并说,我的文稿近一万二千字,还要登几期,希望能表达对她的成就的肯定和赞赏。今天,2月22号,典姊回信说:千谢万谢。能有你这位知音挚友,不虚此生。文字难抒尽我对你的感激与钦佩。愿主赐福于你。有人看了你的文章后已表示激赏。我已给份报让系里秘书看。讲了这些后,她竟然说这些天她“很忙”!

我问她,你还要教书吗?学校知道你的病吗?你的身体能再经得起忙碌吗?

她说,我周一及周五每隔一周教一次书法理论。目前有一百二十多人的大班。累一些但能开一扇窗。学校知道我的病。

“累一些但能开一扇窗”!我顿时泪水盈眶,无言以对……

我想到典姊〈湖边的故事〉中那位严重残废要坐轮椅的珍妮。她一直献身于社会福利工作,还成了甘大医院社会服务部的主任。她常笑着说:“忙是最好的快乐剂。一天忙到晚,我便不愁什么,不怕寂寞了。”

我又想到,许多年前,一次采访中,当问到甚么是曾给予她的最好忠告,典姊说:“我的母亲告诉我,作为一个女性,你必须要独立与自主。”

对“谁对你有所激励?”这个问题,典姊回答时用英语解释中国圣人老子《道德经》里的格言:“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”她说这条哲理对她影响很大。……

这就是张典姊!

我这篇文章2011年2月5号开始动笔,写写看看,断断续续,时而沉浸在十几年来和典姊的交往之中。开始写那天,悉尼处在破纪录的摄氏42度的高温笼罩中,我给典姊传去一封电邮,说:这些天很热,希望对你不至太大影响。无论如何,令人生畏令人不安事实上也的确非常喧嚣暴躁凶狠的虎年毕竟过去了,让人感觉机灵聪敏善良安详的兔年已经来临,希望兔年给你带来康复。我在为你编专辑。我在庄伟杰繁多的作品中找出一首诗——〈沿着如风的思绪流动〉,现在提前送给你:

春天的脚步声已渐渐清晰

我谛听到一种说不出什么味道的风

夹杂着泥土、草原、雪花和马蹄的气息

从离我很远又离我很近的地方

吹拂我缠绕我唤醒我

我知道风是怎样向我的方位滑翔的

它经过的河流越过的山脉告诉我

风是顺着季节的弧线一路奔腾而来的

本来我就想写一首关于风的诗

只是至今尚未找到一个合适的角度

尽管写风的诗并非是一件新鲜事

但风依然不停地流动或奔走

即便风可能停留在昨夜的冷雨中

或者栖息在某处山岗某棵树上

甚至让人找不到原初的模样

其实,风一直都在悄悄地注视我

春节快到了风在更换姿态

大地一片苍茫自然变幻无常

风有时会像人的眼神似的充满忧郁

或者冷不防从历史的某个拐弯处爬出来

驱使我们反过来像风一样发出声音

这时我什么都不想依旧独守空房子

继续怀抱寂寞享受孤独的旅程

让梳理的文字沿着如风的思绪流动

当然我同样在内心为你

为所有的亲朋好友祈祷

并以宗教信徒般虔诚的方式

将无尽的祝愿织成祥云化成和风

时刻环绕在我们的头顶

这种人为的浪漫一如风在自然飞翔

在平安的爆竹声中在除夕之夜

为所有关心我的人掀开新春的序言

当钟声响起风在歌唱……

典姊把她的散文集题为“写在风中的歌”,我领悟到其中大有深意。她想送给读者一串智慧的风铃,可以打开层层的风门;打开国界的,打开种族的;打开不同文化的,打开今古的,打开阴阳两界的。让我们像游丝一般穿梭于时光的隧道中,互相欣赏隧道中荧荧的光点引领我们走向终极的喜悦。

典姊让梳理的文字沿着如风的思绪流动,从心湖深处不断给我们吹送她的歌……是的,当钟声响起,风在歌唱……

张典姊曾这样祝福自己:“每日的心湖是活水满盈。”人生在世,心湖绝不能成为一潭死水,更不可任其干涸。我也祝福她:时光流逝,心湖依旧——依然让心湖活水满盈,每日每时。

(写于悉尼,2011年2月5号动笔,22日完稿。)

后记:

张典姊由于身体极度虚弱,已移入一间Nursing Centre。这是她离开家前给我的电邮:

Dear Henry,

Words can not express my appreciation and gratitude of your article introducing me on Xin Bao for the last few weeks. I have read today’s and have been deeply moved by your insight into my spiritual world and my sensitivities to various things toward individual persons/writers/scholars and Chinese cultures.

You have taken pains to study me and my writings which to a depth even myself can not probed into. How mysteriously one person can microscopy another person to such details!

Unfortunately, I can not write you long letter neither can read your emails or write to you again for quite a while. Next Monday I will temporarily go to Straithfield Nursing Centre for respite care, 64/217 Albert Rd, Tel. 97647800.

Thank you from the bottom of my heart for your immensely encouraging article on me which brings me great delight.

Anita

12-03-2011

五、张典姊作品精选:

(1)清华去来

今年一月下旬至二月下旬间,应北京清华大学之邀赴京做学术交流,这也是我执教的麦觉理大学所赞助的研究项目之一。

当我结束了为期一个月的座谈及研究计划时,正值清大校友胡锦涛伴美国总统布什访华并在清大讲演的高潮。题有“清芬挺秀,华夏增辉”石碑的校园内,相信除了往常的书卷气氛外还掀起了一些政治微澜。

站在清华园内环视四周,清幽的校园口依然矗立着那块在宣统辛亥年间由那桐题的“清华园”三个大字。这个素洁如汉白玉的门碑是两个世纪来清大的标志。

校舍中一些早年由庚子赔款兴建的美式或欧式的精致建筑独具特色,代表了那个年代的历史轨迹,在旭日冬暖、和风熙熙下仍然挺立着,让人感不出时光的流逝以及风尘的洗礼。

唯有校园内大型的玻璃橱窗内布告板上的照片与讯息带给了人今昔之感。靠右的橱窗内陈列着清大建筑九十周年校庆的图片,望着一些知名人士如诺贝尔奖得主杨振宁,三钱之一钱伟长,还有数学大师陈省身等以及其它我认不出的各方来的校友,大半是白发苍苍但仍精神抖擞,我心中颇有感触,想好些校友是赶不上这班列车。

记得早年读过梁实秋先生著的《清华八年》,内提及一些他清华同学的轶事,令人莞尔。他的同学中有闻一多、孙立人及赵敏恒等。我的舅舅赵敏恒在完成清华学业后拿庚子赔款奖学金赴美密苏里大学完成了新闻学硕士学位,后任英国路透社驻中国总经理。其他同学也是赴美或读文科或读别的。他们当年在清华时都是大孩子,报读清华大概也是通过一种较严格的考试。记得母亲告诉我舅舅十一岁考取清华,拖着两行清鼻涕千里迢迢的自南京赶往北方的清华就读。母亲还提到(也许梁实秋书中也提到)舅舅有一大弱点就是怕水,学不会游泳。逢到体育课考游泳时,他吸足一口气,闭上眼从泳池这一端潜泳到那一端好歹蒙过了分。我想我今日还是一个旱鸭子,学不会游泳大概跟舅舅的遗传基因类同。

梁实秋的学术著作及翻译贡献,众所周知。孙立人一生的大起大落犹如张少帅(张学良)的一生都有人著书评论,但很少人知在滇缅战役中他曾突围救出二千英军。赵敏恒的一生也有多位他在复旦大学任教时培育出来学生为他撰文立传。至于闻一多的诗及其遇害史料文学史上多有记载。

有关清华学子的轶事甚多,本人与钱钟书及杨绛女士的三次谈话及当年在澳洲国立大学撰写论文《钱钟书及其创作》时有些资料的确令人回味,譬如传说当年钱先生考清华时国文满分,数学零分,但校长惊于钱氏之文才破格录取的轶事。

踏在这条多少清华前人同踏过的石板路,望着清华学堂每一块在二十世纪初年由美国运来的砖堆砌成的建筑,我很感谢上帝它们都完好如昔,相信这一定能抚平一些人生路上跌倒的亡灵。舅舅在复旦大学执教时被疑与外界通电报,在那“冤假错”混淆的年代,舅舅也成了祭品,发配到山西做煤矿不久便英年早逝了。他的冤案到一九七九年才得平反。几年前一本书《爱国报人——赵敏恒》的出版,想是承认了他一生在报业及新闻业上的贡献。他一生报导了许多历史性的事迹,包括亲自到开罗采访当年四巨头(罗斯福、邱吉尔、史达林、蒋介石)的会议内容。

清大布告栏左侧的图片是校友李国鼎八十大寿的照片。李国鼎任台湾经济部长期间对台湾的经济起飞卓有成绩。我想他对老家园颇有眷恋,对老校园也想到斜阳中再走一回。我在台大毕业后曾在中央研究院任职一段期间,能感到李国鼎先生身在官场但仍不失学者本色的一些作为。记得我来澳洲国立大学就职后还有一次与李先生访澳时会面的机遇,当时我是二十多岁,李先生也是黑发健朗,看到橱窗内八十大寿之图片乃惊念“时光之不永,若秋日之微霜”。

清大校园一角有一尊全身雕像,那是闻一多的像,下有他自己的话:“诗人最主要的天赋是爱,爱他的祖国,爱他的人民。”再行不远处就是自清亭。相信读过朱自清的《荷塘月色》的都会沉浸于一股芬凉的气息中。文如其人,人如其名。浊者自浊,清者自清。一九七八年纪念朱逝世三十周年将此古亭命名为“自清亭”。不远处有一雕栏画栋书院式建筑,有两行字颇有哲理:“槛外山光历春夏秋冬万千变幻都非凡境,窗外云影任东西南北去来澹荡间是仙居。”这一下我又以为自己走进了红楼梦里的玄机了。

当然清华园中不能不提的是跨越两个朝代的清末遗老王国维先生的纪念碑——海宁王静安先生纪今碑。当王老知道末代皇帝傅仪被军阀逐出紫禁城后,百感交集,拖着那条不肯剪的辫子奔颐和园自沉以明志。这碑文还写着义宁陈寅恪撰之,新会梁思成拟式。

旁边的“甲所”也是具有历史意义的。原为校长梅贻琦的住所,现改建为宾馆,我就是寓居在此做研究,松林环绕,或静读或与清大学人座谈均适宜。清大中文系主任徐葆耕教授,副主任王中成教授及研究生院副院长罗纲教授就选择了“甲所”前与本人合照了一帧以做留念。

徐葆耕系主任除了是一位典型的学者外还是一位出色的电影、电视剧本的编写者。他的剧本《邻居》拍成了很抢眼的电视系列片,他也因此获得百花奖。我在清大做研究的项目是“武侠小说与电影、电视的艺术关联和社会影响”。当然也附带研究一些中国美术史的细题。这两个研究主题与我准备明、后年在麦觉理大学新开的“武侠小说与电影”及“中国美术史”有关。在与徐、罗、王三位教授的座谈里,我们也能总结出一些高等学府与社会需求相配合的心得。罗教授是后现实主义文学的专家,出过几本有关中西后现实主义比较的书籍。王教授是年青有为、不折不扣的敦厚学者。徐教授听了我要在麦大开武侠课的事,就鼓励王教授在清大也依样画葫芦何不也开一门同样的课呢。王教授说他不敢,因为学生中有细读武侠小说,章章娓娓道来比老师知之还详。实际上开这两门课的原提议者是麦大的康舟教授,他一再热心鼓励要我开这两门课且把金庸的作品及一大叠《鹿鼎记》的光盘送到我的办公室。盛情难却下,我慨然答应了他的要求。更何况自小学时我就被《火烧红莲寺》的电影给迷住了,放学回家后削下两只后院的桂竹强叫妹妹充当寺庙的和尚手持竹剑与我这个大侠来个刀光侠影。以后又陆续自扮“白发魔女”让妹妹扮个官府差使。妹妹还抱怨为何她扮的角色每次都是“死定了”,后来她还喃喃自语谁叫她生来就是“店小二”呢。没想到儿时的梦想也会圆在大学堂里,只是此时动口不动剑罢了。

徐主任作东请我品尝清华园内一古色古香布置的粤菜馆风味,而罗教授也慷慨请我一尝韩国烤肉及韩国小菜。这些都是北京较上乘的餐馆,除了食品的美外艺术气氛也浓。北京在春节期间的庙会是极热闹的,尤为白云观的最为货真地道。那天罗教授携同清大研究生院文学所所长蓝棣之教授带我去看“第十六届白云观民俗迎春会”,人山人海数万人参与庙前的祈福行列,香火鼎盛。还有一个类似《红高梁》电影里的彩轿,二位教授盛情把我送上了这有四位轿夫抬、吹打手鸣乐器的轿子,在轿夫们扭秧歌式步伐的前三步左三步右三步我直觉得真有点晕浪,只差没给甩出来。各类小吃风味还有古币玛瑙类的小摊,沿街都是。二位教授热情地让我尝了冰糖葫芦、紫米粥,还替我付了五个玛瑙的钱。卖小宠物的摊被我疑为卖玩具的摊。绿色活乌龟只有铜钱般大小,小白鼠、小蜥蜴也是袖珍得奇。白云观大殿内门限都差不多被人潮踏平了,但有一个茅山道士打扮的人丝毫不被人潮之汹涌所动,他就坐在献金箱旁边颇有不食人间烟火的修炼劲儿。你如果知道这道观有七百多年的历史也就不会置疑他们修炼的秘方了。大厅外院上分挂有一幅元太祖成吉思汗与道家真人丘处机的合画,下附简介:“据元史等资料所载,公元一二二零年春,长春真人丘处机应元太祖成吉思汗之召,率弟子十八人,历经三载艰辛跋涉,始抵大雪山(今阿富汗境内)元祖行宫。太祖时方西征,日事攻战,处机每言,欲一天下者必在乎不嗜杀人。”这一席话改变了元太祖后半后的人生态度。清乾隆帝赞曰:“万古长生不用餐霞求秘诀;一言止杀始知济世有奇功。”

在这爆竹声中,新春欢乐气息弥漫的同时,我也不忘静祷以追念刚刚乘鹤西去的百岁人瑞民俗学专家钟敬文教授。记得九七年我应邀到他北师大府上作客时,他不但思绪敏捷,健谈二小时毫无倦容,一会儿从床下书叠里找书送我些资料,一下从书架上找旧照片。那时他已九十有五,但仍任博士指导老师,自提行李奔广州开学术研讨会,往往听众都听累了,他还言之不够。听说到九十九岁他仍带博士生。那年看着他参加五四运动时 (一九一九年)的英姿照片,我想人要不老不去该多好啊,尤其是那些不世英才。但同时我也谢谢发明电影的人,也感谢那些支持我做电影史研究的人。好比我在清大研究近年以历史事迹拍的电影时,就注意到由演员陈道明扮演一名外交家顾维钧的一张剧照,那照片真是让站在海牙国际法庭上英气凛凛的顾维钧再现于世上。这部由陈主演的《我的一九一九年》电影我尚未有幸看到,但由陈主演的《康熙帝国》中的康熙造型已使我感到一个伟人的再现可以通过艺术演员的心灵感悟脱颖而出。康熙的文治武功,雄才大略实比拿破仑有过之而不及。拿破仑有拿破仑大法典,而康熙的励精图治重整文化遗产,亲率编《康熙字典》及集结文士俊彦,把经史子集都编纂得条分理析。如此大才阔视之人也经过艺术演员的脱胎换骨的精微揣摩重现于二十一世纪嚼肯德基鸡骨、咽汉堡包牛肉饼的新新人类前,这种重生的模式不可不谓是现代科技的一大贡献。那些被歌功颂德的亡灵,不管是在天上或在黄泉一定也会蜂拥到电视机前来看“自己”。

在清大时,中国书法刊物的总编也是《中国书法全集》的编撰人——刘正成先生及其妻傅淑群女士邀请我到他们的府上共渡春节。他们的厅堂上有琳琅满目的字画和典雅的艺术品。九九年在人民大会堂办了一个建国五十周年的书法展,我应刘先生之邀将拙作集成书。刘氏夫妇还邀了北大的王岳川教授及中国民族经济文化研究所长徐寒教授连同刘氏子女和我去找一四川扒火锅饭店尝麻辣火锅。另一次活动是刘夫人请我去观看俄国芭蕾舞《天鹅舞》在人民大会堂的演出。

除了数次活动,有人来接我外出,我蛰居在清华园,静心潜读。除窗外的松涛及一对白猫外,可谓心无挂虑。

(2)唐诗是神龛

很多在外地住久的人,觉得物质生活是够富裕的了,譬如说有自己的洋房,有名牌汽车,有一定的生活水平,物质上不缺什么,但精神上总是欠缺了什么,不如在中国或台湾,或香港、东南亚住时那么心存理想。那时精神领域里,丰丰富富,时而天马行空,时而空山灵雨,时而瓜棚雨丝,时而古刹锺声,那么的富于幻想境界,那么的易于神驰故国。在这儿,思想的习羽好像给什么胶封了,时空间古往今来的自由穿梭旅程好像给什么桎梏着,有时严重得还以为自己也像孙恒空受惩罚时有个金箍扎在脑门上,头上有重重的压力,人也飞腾不起来。自己的世界很小,自己的宇宙也很窄,有时就觉得自己变渺小了,渺小可怜得就像鲁迅《在酒楼上》那篇文章里,吕玮甫的自白说他像蜜蜂或苍蝇一样,飞了一个小圈子又回来停在原地点。很多人离开自己原住地土壤时是志得意满,目空一切,觉得自己此去漂洋过海,仿佛就是大风起兮云飘扬,一心等着威加海外兮归故乡。那份盼望着神气归来炫耀于乡里友人的心情或者有点像“齐人有一妻一妾”中那位齐人的情结。刚出国的头一阵子,往往是文思泉涌,心系友人、故土,但久居国外后,观念有了改变,自觉意识也做了重新调整,慢慢地利害关系放在理想主义之上时,就渐渐失去了自我,失去了纯真,也失去了伊甸园。有些人午夜梦回不禁扪心自问:我每日像苍蝇蜜蜂一样的奔忙辛苦,失去了所有的快乐,买到了一些社会的认可,值得吗?记得很多年前,中国杰出的钢琴家傅聪正值事业巅峰,所向披靡,在堪培拉的一个庆功宴上,面对上面的恭维者、庆贺者,他并不觉得那社交场合是最大的报偿,反而拉上一二知心者到宴会的一个角语,向他们吟起几首唐诗。他边饮着酒,边陶醉于唐诗的高妙意境中,这时旁边的人都可看出他脸上浮起了满意的笑容,眼中也射出一种特异的光彩。

对于许多久居海外的人来说,唐诗是一种神龛,也是心灵深处的一盏长明灯。当这盏灯逐趋暗淡时,你能吟几首唐诗,心中再充电,把阴霾驱走,光明再从心灵之窗外飞进你的灯内,于是这盏灯又明亮起来了,你又回收了朝气与新鲜。像张九龄的“海上生明月,天涯共此时”,杜甫的“露从今夜白,月是故乡明”,及李白的“浮云游子意,落日故人情”,王维的“行到水穷处,坐看云起时”,这些句子是多么的平白,又多么的富于哲理。这些能提升人精神的精华句子是作者多年生活体验后的结晶,其中十分浓厚的人情味也在极高的写意艺术手法中表达了,效果是极佳的。比如杜甫写的《梦李白》中的“魂来枫林表,魂返送塞黑”以及李白在《宣州谢眺楼饯别校书叔云》中写的“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,这些可说是过来人的血泪斑斑的不朽名句,他们以物拟人,使读者置身于更深一层的推思,进而得到更感动的效果。

你是不是有过情绪低潮,孤独落寞的时刻?觉得在这儿每日为周遭的琐事操心,鸡毛蒜皮的小事也会惹你肝火上升,闷闷不乐,觉得人生乏味。有时还免不了发一顿牢骚,数说着人的不是,好像“江河日下,人心不古”,这世界真惹心讨厌一类的话。

这时你若能拿出《唐诗三百首》来看,重新进入唐代那种艺术登峰造极的精神领域,体会一下江山代有才人出的风流潇洒,你会开始认知什么是真不朽,什么是假不朽。真不朽的是能经历考验的艺术精品,思想精髓;假不朽的是世俗的名利虚华。你也许知道什么是快乐的真谛,快乐的真谛是你利用时空的最佳情况造出下一个任何时空所不能取代的东西。人对人的尊敬,绝不在于辈分或官位高低,而在于一个人的工作成果是否有长江后浪推前浪的的除旧立新的推动力。这也包括自己推翻自己旧记录的新成果。逝者己矣!这也是一种乐观进取的态度。同为此水非前水,任何活在旧梦中或沉迷不悟的精神一定不能开拓新境界,新视野。李白诗中的“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”的壮阔气魄,也正是我们应须学习的。每日的心湖是活水满盈。保持清澄的最好做法是除去残余的渣滓,开一扇心门迎来清新的灵感之水。这水是滋润的,这水也是生命的甘泉。它能灌溉你枯干的心灵,使你心中开出智慧的花朵。唐诗中许多发人深省的佳句一方面可陶冶心情,另一方面可以帮助我们固守那些美好的情操。

无论什么挫折都是难忘的。无论什么种族,什么行业,没有人是从未遭受挫折的,每一个成功的背后都是一部奋斗史。上天往往给生命力强的人较多的挫折,因为受上天给赐多的人,往往是世间遭人妒忌的多,这好像自古以来不易的常理,因此遭人排挤妒忌的人应该勇敢地站起来,时时记住这些源自于上苍的礼物不可白白给付诸东流,一定要好好珍惜它,利用它,培植它,使它发光去照耀一些在黑暗中摸索的人。这种以唐诗为神龛的民族情操应该是“一夜乡心五处同”的。

(3)忆屈原

又值五月节,龙舟竞渡,粽叶飘香时分,能不追忆那河上飘发沙上蹀躞的爱国诗人屈夫子吗?在现今目迷五色,风驰电掣的摩登社会里,金钱与权力,洋房与汽车挂帅的物质社会中,让我们追思一下那兰香一束橘芬一袭的三闾大夫。回想这位民族之魂的清新凛烈的诗人本色,如何能在举世混浊中而不随波逐流,在众人皆醉中却能独醒?

文人在中国近五千年的艺林中俯拾皆是,但要具有〈天问〉中的宇宙观;〈橘颂〉中的出污泥而不染;〈招魂〉中的魂顾四方后而能终归净土;〈国殇〉中的终刚强兮不可凌,魂魄毅兮为鬼雄;〈涉江〉中的与天地兮比寿,与日月兮齐光……种种气魄、节烈及美学极致者,唯屈原一人。

英国的贝克(BECKETT)与亨利二世(HENRYⅡ)也有过因爱生恨的纠缠关系,最终为成名剧《教堂里的谋杀》(MURDER IN THE CATHEDRAL)。屈原身受二代郡主楚怀王与顷襄王折腾,经过被逐和自我流放种种曲折的宦途变阻,本可退隐,与渔夫们相谈忘时,乐享天年。奈何屈夫子,心怀故国,耿耿于狐死而首丘的不忘本精神,结果每日忧于国事,总是披发行吟于江畔,以至颜色憔悴,形容枯槁。他是那样的择善固执,连渔父都劝他说:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人醉,何不食其糟而啜其醴?何故怀瑾握瑜,而自令见放?”渔夫的意思是何必那么清高呢?手中老是握着芳香的美玉,不与瓦石之类的俗人为伍,你应该与众人同污,吃糟粕之类,不要餐风饮露,吃些兰草,像个不食人间烟火的人是不好的。想想今日,不少滴溜滴溜转八方玲珑的政客们不正是如渔父说的那一类能见人说人话见鬼说鬼话、到处吃得开的那一类型吗?但是为什么屈原要坚持己见,不肯同流合污呢?这明显的渊源于屈原是兰芷之质。他从童年起就追求美,美是他精神上最高的提升激素。这可以从他写《离骚》中看出:“沪江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。”他深深痛恨那些缠绕在楚怀王周围,进谗言的小人。他们不顾国家安危,只求一己之利。因此屈夫子悲愤地叹道:“何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也。”屈夫子是第一位文人把道德评价与美学评价综合成一体的人,对于楚怀王以一国之君,昏愚无知,近小人而远君子,听信谗言而疏远了他,他只能慨叹道:“岂其有他故兮,莫好修之害也!”

屈原的美学精神并不是只有负面的牢骚话,他也有正面的歌颂美好爱情与殉情的一面。正如在《湘夫人》中,这诗的情怀也本于古代一个贞烈的故事。那就是虞舜巡视南方,死在苍梧之野,葬在九嶷山,他的两个妻子娥皇、女英起先没有随行,后来追到洞庭、湘水地区,得悉虞舜已死,便南望痛哭,投水以殉。这首诗充满了灵性与艺术魅力,也正表达了屈原追求心灵上至高的情,精神上至高的美。他对于此生的捐弃可以求在彼世的永恒与崇高的报偿正合乎他一生的为人写诗的准则。他的选择也是正确的。今日在天涯海角,不少人怀念他,尊敬他,膜拜他。那些得势的小人虽曾趾高气扬一时,但今日他们的名字又写在哪里呢?又有谁拿他们作精神支柱呢?

今日不少华夏子孙纪念屈原,欧美也有很多人纪念他。他的《楚辞》自上世纪前半叶,已相继有英、法、德、意等文字译本问世。德国学者费兹曼于1852年已译了《离骚》和《九歌》并发表于维也纳皇家科学院报告上。法国学者德理文也于1870年在巴黎出版了《离骚》的法译本。我在现执教的麦觉理大学古典文学史课程中,也独辟了一个专题,用英语讲屈原的《离骚》。屈夫子知道他是如此的受后人崇拜,一定会含笑九泉的。

(4)钱钟书的幽默中寓深意

这篇文章的专题是集中在钱氏的散文《写在人生边上》里的幽默手法以及钱氏对人生看法的微妙组合。

钱先生的幽默不是一种浮浅的幽默,有时他的句子正反说得令读者乍看之下一头雾水,再看之后又有“云深不知处”的感觉。他的幽默不是表层上的幽默,不是一种哈哈大笑后就遗忘了的幽默,他的幽默是一种似非而是、疑幻似真,反思再三后莞尔不止的幽默。

他的幽默里蕴藏很深的哲理,而且是洞悉世情、看破人生后的一种悲观式的幽默。这种经过悲观洗礼后自得其乐的反讽式或自嘲式的句子,逐渐形成了钱氏特有句型的商标。这些句子标出了钱氏抽丝剥茧、鞭辟入里的思维方式。

夏志清在《重会钱钟书记实》一文中也提及钱曾以简短的句子道出他的处世态度:“目光放近,万事皆悲。目光放远,则自应乐观,以求振作。”钱在写完《围城》后曾策划了一部长篇小说,自称可比《围城》写得更精彩。书题《百合心》,典出波特·莱尔一辞,涵义是人的心像百合花的鳞茎一样,一瓣一瓣剥掉,到最后是一无所有。同“围城”一样,“百合心”也是一个悲观的人生的象征。

在钱的散文《论快乐》里,钱把“快乐”的定义定得很短,很独特。他说:“快乐在人生里,好比引小孩吃药的方糖,更像跑狗场里诱狗赛的电兔子。几分钟或者几天的快乐赚我们活了一世,忍受着许多痛苦。我们希望它来,希望它留,希望它再来!这三句话概括了整个人努力的历史。”糖是一种甜心的东西,而兔子又是一种极为令人喜爱的东西,为两种喜悦于心的东西无疑冲淡了灰色凝重的人生长跑。这类喜悦与悲哀,表里变幻奇妙组合也只有钱钟书能想得出来。

在《魔鬼夜访钱钟书先生》一文中,钱又罗列出一串似非而是的社会经验:“我会对科学家谈发明,对历史家谈考古,对政治家谈国际情势,展览会上讲艺术赏鉴,酒店上讲烹调。不但这样,有时我偏要对科学家讲政治,对考古家论文艺,因为反正他们不懂什么,乐得让他们拾点牙慧;对牛弹琴的根本就不用挑选什么好曲子!”这话看来像是轻松自然的障眼法描述一种攻心之术,但实际上有些真是社交场合上的一套虚虚实实的招式。钱把这些招式说得这么顺溜自然,让读者觉得这个魔鬼仿佛是什么入世指南研讨班的指导人。

在《吃饭》一文中,钱又极其巧妙地把听觉和味觉两样东西联在一块儿。读者只知道从烤鸭到母猪,从宫商角征羽到孔子的跟着钱钟书的指挥棒昏头转向地乱转。最后转到了“吾道一以贯之”,总算发现了“那人却在灯火阑珊处”。这儿所指的“那人”是一个抽象的意念,也就是钱氏要标榜的“使相反的分子相对相济,变作可分而不可离的综合”。钱说:“这个世界给人弄得混乱颠倒,到处是磨擦冲突;只有两件最和谐的事物,总算是人造的:音乐和烹调。音乐的道理可通于烹调,孔子早已明白,所以《论语》上记他在齐闻韶,三月不知肉味。”

钱生先的幽默能把西方的寓言脱胎换骨地搬到中国的政坛上。譬如他在《读伊索寓言》一文中,把“乌鸦的故事”延伸了一个新的结尾,纯然是钱先生对人性摸索得十分透彻才能有的神来之笔。原来的故事是乌鸦把孔雀的长毛披在身上,插到尾巴上,被上帝选为禽类之王,以至众鸟大怒把它插在身上的毛都扯下来,乌鸦便显出了本相。钱先生所延伸出的后半段故事是“现了原形后的乌鸦,便老羞成怒,提议索性大家把自己天生的羽毛也拔个干净,到那时候,大家光着身子,看真正的孔雀天鹅等跟乌鸦有何分别。”

这种你是半斤我是八两的幽默技巧,钱在《谈教训》一文中又发挥了一番。他说女鬼答复了孤狸精的话:“你说我不是人,你就算得是人吗?”钱在《书林季刊》一篇有关“利马窦与中国社会”的文章中,也引用了“犹同浴而讥裸裎也!”

钱先生观察入微,能犀利地道出人性中知不足后就以掩盖缺点的急雷骤雨来虚张声势。在《谈教训》中,他又说:“人生中年跟道学式的教训似乎有密切的关系。我们单就作家们观察,也看得到这个有趣事实。有许多文人,到四十左右,忽然在文艺上面,厌了‘救世’的担子,对于眼前的一切人事,无不加以咒骂纠正。……义正词严的叫喊,有时是文学创造力衰退的掩饰,有时是对人生绝望的恼怒,有时是改变职业的试探,有时是中年人看见旁人还是少年的嫉妒……教训的产生也许正是创作的死亡。”“有的文学创作根本就是戴了面具的说教,倒不如乾脆去谈道学;反过来说,有人的道学,能以无为有,将假充真,倒不跟诗歌历史谣言谎话同样地算创作。”以上几段可说是钱先生对人文学的见解。“因为人不仅生活在因果链上的理性之中,而且还生活在因果关系无以解释、理性王国无以约束的非理性语言世界中,所以,必须给人文学各种学科予以综合诠释。”

钱先生深入浅出淡淡地把创作与道学连在一起,实际上一棍子打了两类人。一类是文学创造力衰竭、妒嫉他人的人;一类是披着道学外衣,编织谎言以尽其绵绵不绝的创作之功的人。后者是另一类人才,一样能永垂青史。

钱先生是一个重知识而贵文德的人。借用陆文虎在《钱钟书〈谈艺录〉的几个特点》一文中的一段话来形容钱之“识愈高文愈淡”的境界可以说是恰当的:“中国文评传统认为,增一分见不如增一分识,识愈高则文愈淡;文而能淡而可知其已渐入佳境也。”钱的这种淡出的艺术很可以与其在《中国诗与中国画》里引用董其昌的一段话相辉映:“画欲暗,不欲明:明者如觚棱钩角是也,暗者如云横雾塞是也。”

钱先生在《谈教训》一文中还说过,假道学比真道学更为难能可贵。自己有了道德而来教训他人,那有什么稀奇;没有道德而也能以道德教人,这才见得本领。有学问能教书,不过见得有学问;没有学问而偏能教书,好比无本钱的生意,那就是艺术了。

钱先生以艺术二字概括了这门人文学上的厚黑学。社会上的这本大书真是要具艺术眼光的人才能看透写在人生边上的种种诀窍。鲁迅在《狂人日记》里写道:“我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。”钱先生大致在人生边上这本大书上看到了许多“艺术”字眼。钱先生以轻言重的幽默技巧可见一斑了。

在《写在人生边上》一书里,钱先生对文人的秉性,文人的内涵,乃至文人的命运有极深切的关注和甚幽默的自嘲。他的标示方法可说是羚羊挂角型的,让对他作品有深刻体会的人会继续对他的弦外之音加以推敲和深思。九十年代已是进入高科技化的年代了,即便是文人也要面对着屏幕不是按钮写作便是显像讲座。“推销无形中也成了文人扮演的角色中的一种新伎俩。”

在《说笑》一文中,钱先生说:“卖笑变成了文人的职业。”这无形中给予文人的清高一种时代的赋意。他联想起许多中国古字现在有了新意。譬如离骚的“骚”字现在几乎在新名词“作骚”中有了完全相反的意思。“作骚”一词中之“骚”意为推销式的表演,为英文SHOW字的音译。

钱在文中又说:“幽默提倡之后,并不产生幽默家,只添了无数弄笔墨的小花脸,冒了幽默的招牌。小花脸当然身份大增,脱离戏场而混迹文场。反过来说,这小花脸冒牌以后,幽默品格降低,一大半文艺只能算是‘游艺’。”钱先再次提到“艺”这个字,看来人生这部大书是脱不开“艺”这个字了。至于钱先生所云的“小花脸”大概相当于辛宪锡教授在《中国当代散文的发展趋向》里所指的“歪脖子树”,意指那些只求经济价值,而没有多少文学价值的“广告文学”与“企业文学”。

在艺术范畴内,还有许多“穿艺”和“脱艺”。“穿”意指穿针引线的“穿”,“脱”是金蝉脱壳的“脱”。论钱先生的穿术,是众所周知的。他学贯中西,游刃于古今中外的艺林里,穿进穿出,五彩缤纷。论他的脱术,钱先生的逻辑技巧已脱离了早期英美国家的纯逻辑范畴。有些学者把钱先生的表达技巧放到诗化哲学的框子里去,我想这种归纳也不无道理。他融合了二十世纪三十年代许多较热门的西方思想模式。譬如:“怀疑系统哲学和普遍度性,专门提供讽语、谐语与警句,而不是提供论证真理……与正常的、建设的、主流的、系统的、提供论证的、以认识论为中心的、发现真理的哲学科学家相反。”

在西方文评家眼中,一般认为中国文学缺乏幽默感,那么钱先生这本《写在人生边上》可说是为中国的幽默文学开了先河,也替中国严肃的民族性抹上了一些润滑剂。文中的作者不是一个紧绷着脸做卫道士教训的人,而是一个充满了自我揶喻的幽默学者。笑在钱先生的这本书里有多种面目、多种功能:“一个真有幽默的人,别有会心,欣然独笑,冷然微笑,替沉闷的人生透了一口气。”

钱先生那些逸出逻辑轨道外的似非而是的思维方式,不是一个食古不化的学者所能提炼出来的。那些管锥之见一定得是一个心胸宽大、眼光深远者才能体会出来。且自少时的钱钟书已透露出那一份虹彩了。邹文海在《忆钱钟书》一文中忆及钱的老师就曾评述过钱少年时的文章“眼大于箕”和“爽若哀梨”。这八个大字概括了钱先生的心胸及气魄。“哀”字更道尽了钱先生苦中作乐的洞世慧眼,也正符合了他短期追寻的快乐和长期彻悟的悲哀。用钱先生自己的话说:“精神的炼金术能使肉体痛苦去变成快乐的资料。于是烧了房子,有庆贺的人;一箪食,一瓢饮,有不改其乐的人;千灾百毒,有谈笑自若的人。……人生虽不快乐,而仍能乐观。”

(5)深悼钱锺书

钱先生去世的消息传来后,我除了震悼外,他的音容笑貌,隽语如珠的生动表情,连同他双眼炯炯、洞悉世情的一世风华历历在目,一时心情颇为波动,无法即时提笔来写我追念他行文处世的清绝风范。

我和钱先生一共见了四次面,两次是社会科学院的宴会上,两次是应钱先生本人之邀去他家作客。这四次的会面,钱先生的谈吐留给我深刻的印象。第一次见面是1981年,他上任科学院副院长不久,最后一次见他是1986年10月,那时他和扬绛女士热情地在他们南沙沟的寓所接待我,精神非常之好(见照片,双眼有神,刚毅中有睿智)。

在见钱先生之前,我在澳洲国立大学完成了我的硕士论文,论文题目即为《钱锺书的文学创作》,除了专章讨论钱锺书的长篇著作《围城》、短篇小说《人、兽、鬼》及散文集《写在人生边上》外,也探讨了他的《谈艺录》、《宋诗选注》及他的一些英文著作,如他在牛津大学的论文《中国在英国十七、十八世纪文学上的地位》等。因此对钱先生的思想及文章并不陌生。这三年写论文的过程的确帮助了我不少与钱先生对话时能长话短说,点到即止。钱先生对我能在见他面时赠送给他一本我的英文论文感到非常欣慰。他翻到一章内所附的他1937年的手迹,是一封写给当时在英国牛津的同学的英文信,信中说他刚满周岁的女儿抓到一本电话簿,不但读了一番还大咬一番。钱先生对我能细致得追踪到那位后在加拿大NEW FOUNDLAND大学任英国文学教授的同学的地址和旧信,颇为感动。钱先生还自言,“我当时的英文程度还真不错呢!”后来钱先生又在他的洋洋大著《管锥篇》上亲题了字赠送给我。杨绛女士也赠送我三本她的著作。1986年,钱杨伉俪双双得意。杨女士因翻译《唐诘诃德》而获西班牙政府文学奖。

在我与钱先生长达数小时的长谈中,得知他不仅身在中国国内爱国爱家,他的心还飞驰到国外,关注国际局势,以及国外文学发展情形。比如他如数家珍地跟我谈澳洲的一位女作家GERMANE GREER的作品《女太监》。钱先生跟我提起她是因为他当时知道我在澳洲国立大学撰写博士论文的专题是讨论一部有关女权运动的清代小说《镜花缘》。我们那天谈得那么愉快,钱先生不时爽朗地大笑,问我可否和我经常通信。这对我来说是一种殊荣。我知道钱先生不轻易接见人,不轻易提笔与人通信,惜墨如金,高风亮节,终生淡泊以明志。

当我告知钱先生,我要出一本散文集时,钱先生立即以他风华绝代的墨笔字写了一封信鼓励我,也为我的散文集题了“写在风中的歌——张典姊散文集”几个极为珍贵的字。我永生感激,兹因钱先生的字龙飞凤舞,我且把内容写在下:

典姊女士文几:

承枉过并惠赐大著,胜以墨仪,感谢感谢!风彩逾恒,声名大起,尤为欣慰。属为尊集题署,殊有佛头著秽之惭,不敢方命,涂鸦如别纸,弗识可用否。专颂近安不备。钱锺书敬上杨绛同叩十月九日

我曾把我与钱锺书的会谈分别以英文写了二篇文章,一篇登在《AUSTRALIA-CHINA REVIEW》上,另一篇登在《MACQUARIE UNIVERSITY NEWS》上,另有一篇中文的讨论他的学术定位的文章登在江苏省社科院的《文学评论与研究》上。过去几年,我把钱先生的《写在人生边上》翻译成了英文。

钱先生曾幽默地说他已经姓了一辈子的“钱”,就不用再提钱了。他一生不慕名利,但留给后世的是盖世的学问和无尽的哲思。仅以拙作来致本人的悼思于万一。

(6)湖边的故事

春去秋来,花开花落。天,依样蓝丽舒远,湖,浊了又清,浪后还平。湖畔的旅舍,新过变旧,时髦褪去,斑剥迎来。旅舍内的住客,有去有来。有刚长牙的婴儿,有含苞待放的青年,有花红叶绿的中年人,也有枯枝独树的鳏寡老人。湖边的故事有甜蜜的,也有凄凉的,有被人记取的,也有被人遗忘的。

湖畔旅舍内的住客都是清一色的公教人员。他们白天上班教学,夜晚休息聊天和常人无异。他们有白肤的、黄肤的、黑肤的,有红发的、黑发的、棕发的,就如同花有红、黄、蓝、白一样的稀松平常。

每晚饭后,大家从餐厅出来,大都在交谊厅中坐一下,慢慢啜饮一杯咖啡或茶,藉机和大伙儿聊上一阵,轻松一下一天工作下来的紧张,也好排遣一下夜晚多余下来的时间。

厅内,男男女女,大大小小的有三三两两围成圈圈各成小集团的。有高声谈笑,宠辱皆忘的,也有低声细语保持罗曼蒂克情调的;有满怀心事欲语还休的,也有依理力辩慷概激昂的。

那个光彩满面的是珍妮,她看起来顶多不过三十五岁的样子。从她那充满了生命力的眸子里,你不难猜知她是位十分能干、充满冲劲的女人,但是你绝不会想到她的双腿是残缺的。她总是笑容可掬,无限愉快无限自信的样子。在人群中,她最受欢迎,因为她豪爽,她健谈。

坐在珍妮周围的几个人中,有一位秃了发的中年人,他也很健谈,很爽快。他对于珍妮的谈话总是用心地听着。看久了,你也许要猜想,他们是兄妹吧!但实际上,却不是这么一回事。这中年人叫鲍伯。鲍伯和珍妮间的确有过一段不寻常的往事。

十年前,珍妮还是个刚出校门不久的年轻女孩,活跃得像一匹野马。有舞会有派对的地方准有她的踪迹。天不怕,地不怕,只怕没玩耍的地方。有一回一个朋友开派对,鲍伯来邀珍妮参加。那时鲍伯认识珍妮才不过三天,在三天前的一个舞会中他们才碰面认识的。珍妮兴高采烈地去了!

西方入的个性好动,一切讲求及时行乐。青年人相聚,又喝酒,又跳舞的,一直闹到深夜才散。珍妮和鲍伯也都已半醉。他们高歌着上车,由鲍伯驾车送珍妮回家。不幸的事就发生在回家的路上。车过一桥,鲍伯醉眼朦胧,发生视觉错误,竟将车开出桥外,于是连人带车一齐翻落桥下。鲍伯除了擦破表皮外,别无大伤。可怜的珍妮却因而双腿摔断,成为残废。

满怀内疚的鲍伯除了自愿负担全部医疗费外还一再恳求珍妮嫁给他。珍妮对鲍伯并无半点怨恨之意,她只说那是大意,不需要鲍伯负任何良心上的责任。同时,她也一再拒绝鲍伯的求婚。她安慰他说:“你不必因为出了这意外事件而执意要娶我。我很明白,如果没有这次意外的话,你是绝不会考虑到这个问题。放心吧!你以后尽可另外交女人结婚,对我的事不必耿耿于怀。”鲍伯一再表示他要娶她不是为了可怜她或想减轻自己的罪责,而是真心想和她共渡终生。但是坚强的珍妮却始终摇头。

残废后的珍妮变了!不再喝酒,也不再喜爱无谓的热闹场合。她变得成熟了,也变得懂得追求生活的另一面。她试着去喜爱音乐,去探求书本中的奥秘,去了解人世间的疾苦。

这二十年来,珍妮一直献身于社会福利工作。由于她不断的努力,现在终于成了某大医院社会服务部的主任。她主持募捐救济贫苦民众,帮助伤残自力更生,并解决许多社会家庭问题。

她一生没得过大学学位。所以现在晚间她还在澳洲大学修社会学的学位。一天到晚,只见她孜孜不倦于工作和念书,开着一辆特制的手拉油门的汽车跑来跑去,走路时,她踩着义肢,架着拐仗,不接受任何人的扶助,一拐一拐地走来走去。她常笑着说:“忙是最好的快乐剂。一天忙到晚,我便不愁什么,不怕寂寞了。”

她的房间内摆满了各式各样的小盆景,她说这些小花小草就是她的小宝贝,有了这一片绿意就足够鼓舞她的向上心。房内还有许许多多的唱片,有古典的,有近代的,长长的一排。她曾经指着这些唱片说:“疲倦后的我躺在床上,听世间最美好的音乐,想世间最美好的事物,一切人世间的恩怨就在一刹那间勾销,我的心内不存在任何占有的欲望,没有比这段空灵的感受更为丰富的了。”

鲍伯也一直未娶。他现在财政部做事,有份固定收入。他有他的男女朋友,他也有他忙不完的大事小事。但是他和珍妮始终保持最好的友谊。

在旅舍内,时常可见他帮她提重东西,或是代为取信寄包裹等事。他们之间如终是那样淡淡地持续着如同手足般的情谊,淡得就像秋日的湖水;水上飘着点微网,水中却不见有涟漪。

坐在交谊厅右角处的一个沉默老人是康士汀。光着像一百支烛灯泡的头,完全是不毛之地。鼓着两只金鱼眼,像探照灯似的在厅内巡来过去。他通常就是那样一言不发地坐在那里,既不迟到,又不早退。既不快乐,又不忧愁。既不使人喜,也不使人厌。有时他会抓住一个目标,这目标指的当然是人,死盯个半刻钟而目不转睛。直盯得那人好生难为情,看他也不是,不看他也不是。逃走吧,未免自认输。不逃走吧,又如坐针毯。有时看他摊开一个本子,在本子上疾书数行,忽而又停了。呆个半晌,又来几行。

他今年几岁了?白天在政府哪个机构服务?从哪一国来?结过婚没有?有关他的种种问题都是谜。

同旅舍的人只知道他是这里的元老阶级,已在旅舍内住了十二年。大约堪培拉刚建城的时候,他就来了。大约这旅舍一开业,他就住进来了。他在房内自购了电视、冰箱等家庭用具。

住这旅舍的旅客,多数是暂时的,流动性很大。一般的公教人员有家庭的多数是住到了政府房子,或是租到了合适的房子后便搬出去。只有极少数是全家大小都住在旅舍内的,要有就是一些来堪城做暂时考察或短期受聘的。其余的住客多半是单身的。

康士汀先生却是一副要永远住下去的样子。也许是他爱上了这湖,爱上了这湖边的客舍,爱上了客舍内形形色色不同的人们。

至于他为什么要那样白痴似地盯住人看,倒是有一天揭露了谜底。

那是不久前在堪城的一家画廊内举行人像画展。在观赏的人群中不乏湖边旅舍的住客,石破天惊似的,他们发现自己竟成了画像中的人物,康士汀先生原来是个人像画家哪!

这一惊非同小可,消息马上传开。客舍内的人对于“沉默怪人”开始有了一番新评价。他们觉得他那一对金鱼眼很是可爱,他那白痴似的表情不正是旷世奇才的标准特征吗?

然而“沉默怪人”并未因舍友对他的态度加倍和善起来而有所改变。他还是一副不甚快乐亦不甚忧愁的样子;他还是按时的前来坐在厅内鼓起眼珠扫视人群。

厅的左角平常不都坐着一个满脸皱纹、嘴角喃喃有词的老太太吗?她时常嘀咕着说:“咳!明年就要退休了!退休后我真不知还有什么活头?”

这位英国老太太恰如夕阳残照中的一棵枯树。叶已落尽,冬亦凋零,只剩下枯枝独立在风中不肯向命运低头。她曾叹息着说:“我现在已一无所有了,唯有工作还支持住我。我干了一辈子的打字员工作,可是我一点也不嫌它单调。我打字的声音如同音乐一样的美妙。我打出来的信件,我一再检查就好像审查一件完美的艺术品一样。我原也有过一个幸福的家庭。但是幸福就像泡沫一样,来时五彩缤纷,去时了无痕迹。我的先生在二次大战时战死了。我领着唯一的儿子来到了澳洲这块乐土。我工作,他读书。两年前把儿子送到美国去念书。我原想他这一去一定是努力向学,出人头地。我这老太婆将来也好过飞黄腾达的日子。那里晓得他去那儿好的不学,竟学‘嬉皮’之流。不知哪伙不三不四的朋友竟教他吃上了L·S·D的药。他说吃了就能腾云驾雾,登极乐仙境。最后一次他吃那药时,大约觉得自己一下变成了超人,力大无穷,无所不能。他傻得竟站在一列开行的火车前想以双臂停止火车。结果,我那年纪轻轻的儿子就那样的死了。而我一切的梦和希望也跟着碎了。”

今晚,那老太太哪里去了呢?

隔座的史密斯太太很难过地告诉大家,昨天老太太身体不适住进了医院,一经检查才知她已得很重的肝癌,最多只能活三四个月了。

那一圈子的人听后都摇头叹息,为这老太太难过,也为她即将得到解脱而略为宽怀。难过的是她一辈子吃苦晚年还受病魔的折磨,宽怀的是她不必再为退休后无法打发的日子而忧虑了。

另一个圈子里有个满头卷发、皮黑如炭的黑人。他是刚果派来的新闻记者,来澳洲做考察工作。他的英文比一般的澳洲人还要流利准确。他的对答机警扼要,举止合度有礼。最初有些旅客因他那翻红的大厚唇、猴爪似的手指而很有点不习惯。好在澳洲人一向是和善而无阶级种族歧见的。久了,他们都对这个唯一的黑人表示兴趣和敬意。

就单单有一名波兰籍老女侍,始终不改其傲慢态度。每餐侍候这黑人时,她就眼朝天,一副满心不情愿的样子。而这黑人始终忍耐着,并总是和颜悦色地谢她。直到有一回,这长脸的女侍在侍候别人时把两盘汤菜倒翻了一地,她又慌又窘,不如怎么办好,这位黑人记者当即走上来帮她把残碟破碗检拾起来,老女侍感激得千谢万谢。

黑人记者却只微笑地当众说:“不幸生成黑色的话,你该怎么办?”

人群中坐着一对神情愉快的夫妇,他们很年轻。太太手中抱着一个八个月大的胖男婴。他们无拘无束,自然而豁达。

先生留有满脸大胡子,有几分像澳洲的江洋大盗奈德凯利。太太头发短得像个男孩。他们穿着随便,不修边幅,十足流浪人的洒脱。妙的是他们共有一套人生哲学,那就是凡事顺其自然,事前不忧虑,不准备。事后不怨忧不反悔。他们认为照这个原则行事,人生就常乐了。

他们彼此只认识了五天,就结婚了。结婚的全部费用是三块钱。这三块钱还是教堂证婚费。他给她戴了一个草环当戒指。婚后各持一根猎枪往山林里去打猎,做为蜜月旅行。胖儿子呱呱坠地时,她还未准备好任何一件衣服,只把医院的白毛巾往孩子身上一裹便算了事了。临时想不起该叫胖宝宝什么名子就顺口叫“快乐天使”吧。

有人问她为什么采取这样的人生态度。她说:“天下本无事,庸人自扰之。”她又说:“事前之忧虚十之八九是白忧虑了。事后怨忧反悔更无济于事,倒不如采取无为而治的态度最为轻松自然。”

湖上的流云,聚了又散,散了又聚。风本无意,云亦无心。

灯光幽暗处有一对低语的男女。

男:“你今晚好漂亮啊!”

女:“谢谢!你这本书封皮很美。啊!是《无神论》。你不相信有神,有上帝存在吗?”

男:“不!你若能叫上帝造出一块他自己也举不起的石头,我便能信他了。你信神吗?”

女:“是的,我是虔诚的天主教徒。”

男:“听你的口音像是德国人,是吧?”

女:“是的。你呢?”

男:“我是无国籍者,世界的公民。”

女:“你这人很奇怪,什么都不是,你总相信婚姻吧?”

男的摇摇头笑着说:“人生不过逢场作戏,何必认真。”

女的有几分不解地问:“逢场作戏不免有伤对方的时候,那该怎么办?”

男:“各人负责自己,保护自己。谁也伤不了谁?是吗?你今晚来吗?安琪儿。”

女的摇摇头。

男的耸耸肩摊开双手无可奈何地站了起来,自我解嘲地笑了笑。

厅内喉咙嚷得最亮最响的要数那以色列女子。她有德国人的坚强、中国人的慷慨和犹太人的精明。她民族意识强烈得难以想象。每个月,她都要汇回一大笔的钱做为以色列建国的基金。她常说二次大战时德军杀了六百万的犹太人,但是犹太人是上帝的选民,只要世界存在一天,犹太人就能存在一天。以色列的复国象征犹太民族有再强起来的一天。目前的以色列国人口不过二百万,但却全民皆兵,全国都是精神抖擞的战士。在过去多次的以阿战事中,以色列兵总是以一当十,在敌众我寡的情况下把敌人打得溃不成军。他们的独眼将军载阳以及他们的女总理米亚夫人是两座不倒的精神堡垒。以色列人民不得不团结起来以御外侮,以图自救。

她那忠于家国的态度,使人想起一篇名为《厨房》的世界名著,描写一个犹太小男孩身处异国,家境贫困,与他相依为命的就只有他的母亲。他们的生活中心藏在厨房里,厨房是他们的客厅,他们的卧室,他的书房以及他母亲的缝纫室。他母亲靠替人做衣服维生。每当他琅琅念书时,他母亲的手和脚就不停地在缝纫机上飞动。她那已破裂的指甲和薄薄的衣料摆在一起,形成强烈的对比。她就日以继夜地那样苦干下去,一半是为了儿子,一半是为了每年有个小老人来收以色列复国基金时,她能奉上她的能力之所有。

面对那以色列女子的炯炯目光,正如湖上之日出,起自地平线上的一点,瞬息光芒万丈。

厅间有欢笑声,有叹息声,有生命的火在点燃,也有生命的火在熄灭。

湖依然睡着,人们依然存在着。风和云不知聚散了几次?故事总是新鲜过后又被遗忘了!

]]>